介護人材の確保と定着が深刻な課題となっています。

地方自治体でもさまざまな取り組みが行われる中、今回は栃木県保健福祉部高齢対策課の関口様に取材しました。

県が力を入れる人材確保策や、現場の声に基づいた支援体制、そしてテクノロジー活用による業務改善の現状について伺いました。多様な働き方や情報発信の工夫など、これからの介護業界に必要な視点が詰まった内容です。ぜひ最後までお読みください。

お好きなところからお読みください

人材確保に挑む栃木県高齢対策課の取り組み

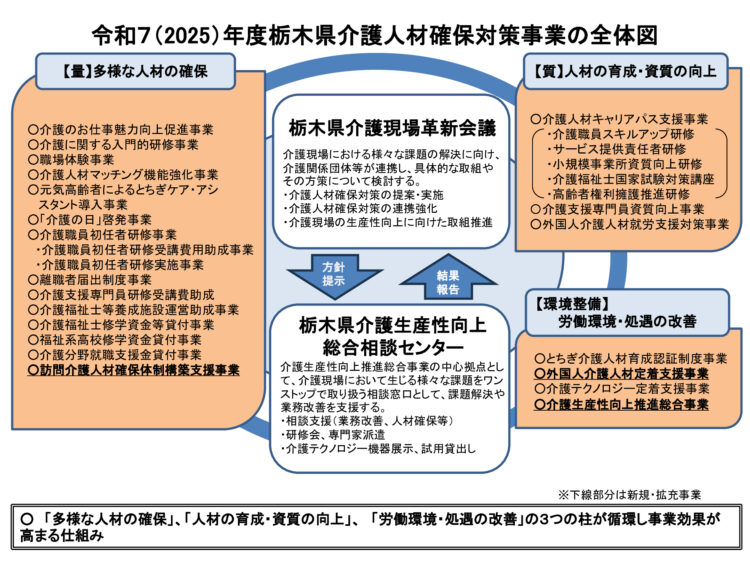

私が担当しておりますのが介護人材の確保対策です。国の補助を活用しながら様々な取り組みを実施しています。 こうした取組は3つの軸で構成されています。まず人材の裾野を広げる取り組みで、介護福祉士の資格取得のための修学資金貸与制度や、各種イベントの開催、マッチング支援、市町が行う初任者研修の実施を支援するなど、対外的な活動も行っています。 2つ目は、実際に働く人材の能力向上です。現職者のサービススキルアップ研修や外国人介護職員に対する日本語教育なども行っています。 最後に環境改善の観点から、3つ星認証制度による法人認定、外国人関係の支援として家賃等補助、介護テクノロジーの分野では昨年度3億円超、今年度は1.6億円規模で介護ロボットやICT機器などの補助事業を実施しています。 さらに7月には、介護生産性向上総合相談センターを立ち上げる予定です。

現在、人材確保の手法については、事業所の規模によって二極化しており、そこが課題だと考えています。

また、ホームページがあっても、見て貰えなければ効果は期待できません。ハローワークに求人を出しても、自分の会社がどのような事業所で、どのような人が働いているかは、なかなか伝わらないものです。

現在、この二極化が採用活動において大きな課題になっていると思います。

テクノロジーの力で介護業界のイメージ改善

例えば、夜勤がきついという問題については、今まではずっと夜中に見回りを続けなければならず、休む暇もありませんでした。しかし、見守り機器を活用することで実際に起きている方や起き上がっている方を把握でき、適切なタイミングで効率的に見回りを行うなどの負担軽減を実現するとともに、異常にも迅速に対応できるようになります。 また、利用者の入浴支援においても、リフトなどの機器を積極的に導入する事業所が増えており、腰痛対策などの職員の身体的負担を減らしてサービスの質を向上しようという取り組みが、この数年間で大きく進歩しています。。

良い事業所であっても、そのことが十分に周知されていない状況があります。

介護業界の情報発信

一方で、実際に自分たちが行っている介護がどのようなものかといった肝心な部分については、現在最も伝わりにくい状況にあり、そこが情報発信の課題として表れているのでしょう。

採用情報の部分を見ると、実際に働くスタッフの情報や入職のきっかけなど、こうした内容がきちんと伝わっていますので、「この年齢の人でもOKなら私もできるかな」とか「女性だけでなく、男性も働いているようだ」といったことがわかります。 こうした情報発信を事業所がみんな実施できれば、もう少し状況が変わってくるのではないでしょうか。

見ていると非常に大変で、事業所も苦労していますし、頑張っていてもうまく伝わらないという問題があります。実は求職者が近くにいるかもしれないのに、そこがうまくつながらない。情報が伝わらない部分があるように感じています。

先日開催した介護現場革新会議では、各業界団体の代表だけでなく、労働局にも参加していただきました。会議の委員からも、外に向けてきちんと情報を発信することの重要性が示されました。 介護業界の就職者は、実はハローワークの就職者の約10分の1を占めており、非常に大きな割合です。求職者は確実に存在するのです。 あとはそこに自分の会社や事業所の情報がきちんと伝われば、「どこにしようかな」と選択肢に入れてもらうことができます。情報が伝わる仕組みづくりに、現在課題意識を持っています。

働き方の多様化と、求められる対応力

介護という仕事にどのような負担があるのか、入ってからいきなり夜勤をやると言われれば、つらくなるでしょう。そうした点が重要だと思います。

また、同じ介護でも例えば訪問介護と特別養護老人ホームなどの施設では、働き方が大きく違います。 訪問介護では日中の訪問が中心となり、1対1で行う仕事になるため、1人あたりの負担が大きくなります。みんなで協力して行う仕事ではありません。 逆に施設では複数のスタッフで協力して行う仕事となり、雇用形態によっては夜勤もあるかもしれません。 このように、働き方だけでも同じ介護の中で大きく異なっています。自分がどちらに向いているか、介護という仕事の中でもどのような業務が自分に合っているのか、そうした情報が伝われば、後になってびっくりするということも減らせるのではないかと思います。

介護業務を伝える工夫

介護の世界以外に目を向けてみると、工場や他の業界では現在どのような取り組みをしているでしょうか。そうした手法が介護の世界でも活用できるのではないでしょうか。 自分たちの会社がどのようなところかをきちんとアピールしているところは、チャンスがあります。情報を見て入職するのとそうでないのとでは、大きく違ってくると思います。

資格はあって働きたいが、「この時間帯なら働ける」といった条件で働かれている方が存在します。そうしたニーズが確実に存在しているのです。

現在、そうした対応力も求められているのではないかと思います。

次回に続く:県の支援と現場のこれから

介護人材の確保と職場環境の改善に向けて、現場と行政が一体となった取り組みを進める栃木県高齢対策課。前編では、人材確保の現状や情報発信の工夫、働き方の多様化への対応といった課題について伺いました。

後編では、県が設置を進める「介護生産性向上総合相談センター」の役割や、現場へのきめ細かな支援のあり方、さらには地域格差とその対応策、そして栃木県としての今後のビジョンについてさらに深く掘り下げていきます。

後編もぜひお読みください。

介護現場を支える人材確保や人づくりの最前線|栃木県保健福祉部が語る現状と課題〜後編〜

久田 淳吾

最新記事 by 久田 淳吾 (全て見る)

- すべての家族に”写真を撮る喜び”を 医療的ケア児・発達障害児にも寄り添う写真館 - 2026年1月20日

- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【後編】 - 2026年1月12日

- 映画の感動を、みんなのものに|バリアフリー映像が拓く”文化へのアクセス”の未来【前編】 - 2026年1月11日

この記事へのコメントはありません。