開き戸を自動ドアにするシステムクリエーションです。

要介護者がいる場合、自宅のいたる部分で負担を感じさせてしまいます。

しかし、家をバリアフリーにすると考えても、費用の面が気になってしまうでしょう。

そこで使えるのが「補助金」です。

そこで今回は、どのような条件で補助金制度が支給されるのか、どんな部分に使えるのかや申請の流れを解説しますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

お好きなところからお読みください

介護リフォームは介護保険による「居宅介護住宅改修費」が適用

介護のためのリフォームには、お金がかかります。

手すりをつけたり玄関をスロープにしようと考えても、やはり気になるのは費用面ではないでしょうか。

しかし、このような介護のためのリフォームには、「居宅介護住宅改修費」が適用されるのです。

自宅を改修(リフォーム)することで、介護者にかかる負担を軽減できます。

費用は、居宅介護住宅改修費として20万円が上限です。

居宅介護住宅改修費の支給条件

居宅介護住宅改修費の支給条件は、3つあります。

1つ目は、「要介護認定されている介護保険の被保険者であること」です。

要介護認定で「要支援1〜2」もしくは「要介護1〜5」のいずれかに認定されていなければいけません。

2つ目は、「被保険者の住宅と一致すること」です。

被保険者が実際にその住宅を利用しているかどうか、という部分になります。

「介護保険被保険者証」に記載されている住所でなければ、補助金は受け取れません。

3つ目は、「被保険者が住宅で暮らしていること」です。

被保険者が、福祉施設や病院に入院している場合は、自宅を利用しているとは言えません。

そのため、補助金の対象外となってしまいます。

- 要介護認定されている介護保険の被保険者であること

- 被保険者の住宅と一致すること

- 被保険者が住宅で暮らしていること

居宅介護住宅改修費の支給額

居宅介護住宅改修費の支給額は、最大20万円です。

そのうち、所得に応じて7割~9割の補助を受けることができます。

自己負担が1割となった場合、最大で18万円の支給。

ただし、介護保険を利用した補助金は「償還払い」となっています。

補助金の対象となる介護リフォーム

補助金の対象となる改修は、6項目と決められています。

それぞれは、あくまで要介護者が快適に暮らせるようになることが目的です。

6項目は、以下の通り。

- 手すりの取り付け

- 段差の解消

- 床材の取り替え

- 扉の取り替え

- 便器の取り替え

- 5つに付随する改修工事

具体的に、どのような改修ができるのか、以下で解説していきます。

手すりの取り付け

転倒を防止したり、移動を手助けするための手すり取り付け工事です。

手すりをつける部分は、玄関や廊下、階段やトイレなど、要介護者が必要となる部分となります。

細かい形状の指定はないため、要介護者の使いやすいものを取り付けることが可能。

高さや形状など、要介護者と相談して取り付けられます。

段差の解消

転倒防止や移動の手助けとなるための工事です。

とくに車椅子利用者の場合、段差があると移動が難しくなります。

このような段差をなくして、平滑化したりスロープを設置したりすることが可能。

比較的大規模な改修になりますが、補助金が出ることで、自己負担少なく改修できます。

床材の取り替え

転倒防止のための工事です。

住宅に使用されている床は、滑りやすいものがあるため、要介護者の転倒の原因となる恐れがあります。

このような床を、滑りにくい床に交換したり、車椅子利用者が使いにくい畳の床をフローリングにすることが可能。

床材をまるごと交換することもできますし、滑りにくい加工を施すこともできます。

扉の取り替え

要介護者にとって、ドアはさまざまな負担を感じる部分です。

握力が弱くなりドアノブを回しにくくなったり、車椅子利用者の場合は、開き戸が邪魔になったり、自身では開閉できないケースがあります。

このようなドアを、使いやすいものに変えることが可能です。

開き戸から引き戸にしたり、重い引き戸から軽い引き戸にしたり、自動ドアにすることもできます。

便器の取り替え

要介護者が利用しやすい便器に取り替える工事です。

高齢者や要介護者にとって、和式の便器はとても使いにくいため、洋式便器に取り替えることができます。

また、洋式便器に取り替える際は、洗浄機能や暖房機能がついている便器でも可能。

さらに、元々様式便器の場合でも、高さや向きを変える工事ができます。

5つに付随する改修工事

「5つに付随する改修工事」は、上記の改修に付随して必要となる工事です。

たとえば、手すりを付ける際の下地補強、便器取り替えの際の給排水設備工事などが当てはまります。

不安な場合は、5つに付随する工事かどうか、一度確認しておくと良いでしょう。

賃貸の場合も改修は可能

現在お住まいの住宅が賃貸の場合でも、改修リフォームは可能です。

ただし、家主(オーナー)の承諾が必要になります。

また、「転居や退去の際に元の状態に戻してほしい」という条件の場合、元に戻すための費用は、全額自己負担です。

居宅介護住宅改修費を申請する流れ

居宅介護住宅改修費の利用の流れを解説します。

正式な流れで進めなければ、補助金を受け取れない可能性があるので、注意しましょう。

以下の流れで手続きを行ってください。

- ケアマネージャーに相談(ケアマネージャーが作成した理由書が必要になるため)

ケアマネージャーがいない場合は、役所の高齢支援課へ相談 - 住宅の状態や要介護者の状態を把握した上で、改修の提案・相談

- 住宅改修事業者により見積もり

- 住宅改修費の申請

- 許可が下り次第工事開始

- 工事終了後、住宅改修事業者へ支払い

- 改修費の領収書や費用の内訳、改修前と後の写真等を添えて提出

- 住宅改修費の払い戻し

居宅介護住宅改修費を申請する上での注意点

補助金を申請する上で、必ず注意しなければいけないのが、「工事を始める前」に申請しなければいけないという点です。

工事着工前に申請することが、絶対条件となっています。

工事開始時や終了時に申請しても、原則受理されません。

また、ケアマネージャー等による「理由書」が必要になるため、自己判断で改修を依頼しないようにしましょう。

補助金申請で自宅での暮らしが便利になる

このように補助金制度を利用すれば、現在お住まいの住宅での暮らしは、とても便利になります。

現在要介護者が負担を感じているのであれば、補助金を利用した介護リフォームを検討してみましょう。

また、介護保険による補助金のほかに、自治体による助成金の利用も可能です。

支給額や支給条件はお住まいの地域によって異なりますが、100万円近い助成金を受け取れることもあります。

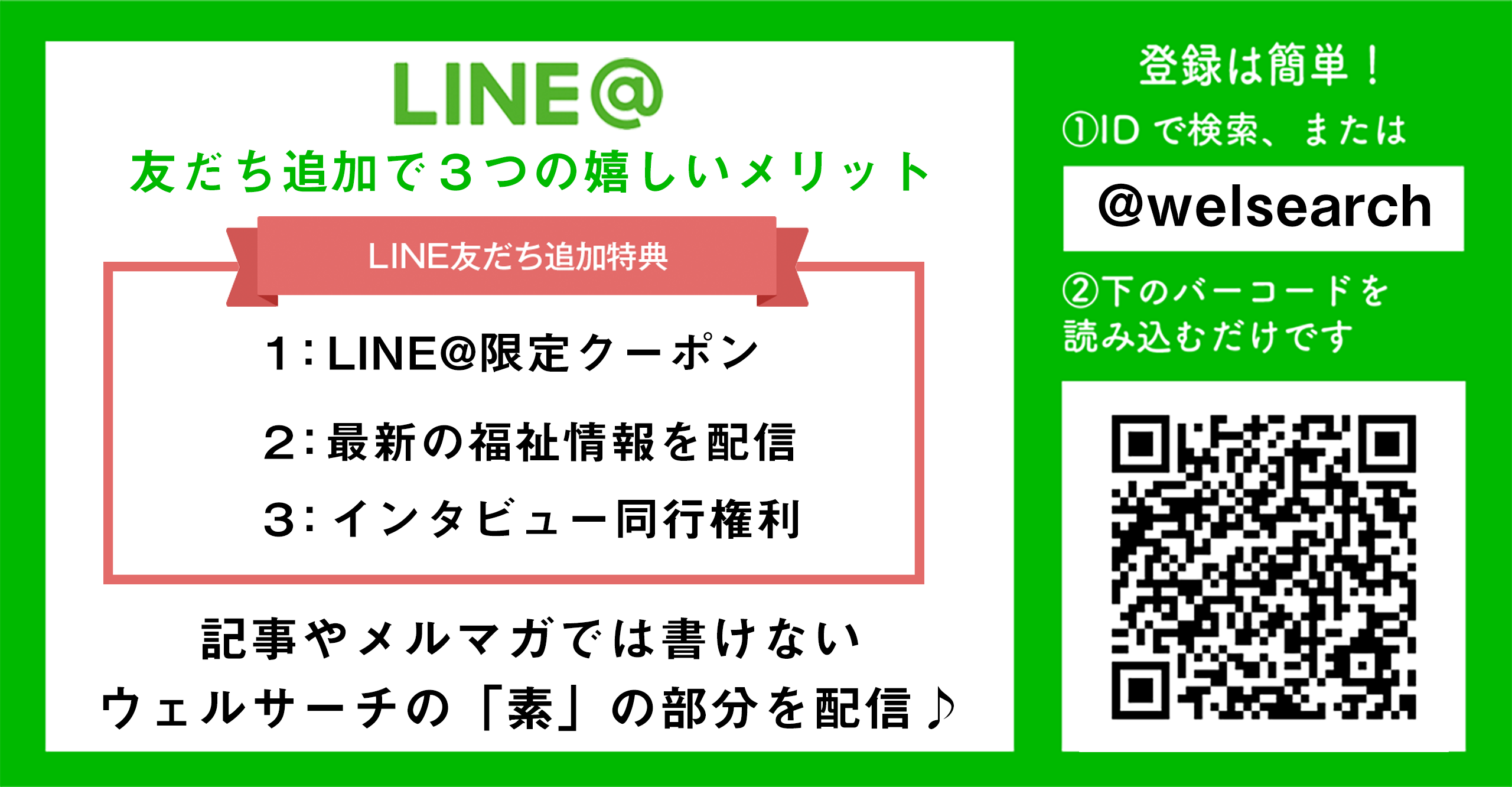

当社で扱っている、開きドアを自動ドア化する装置「スイングドアオペレーター」の取り付けも、補助金や助成金の対象です。

取り付け額は40万円程度ですが、自己負担額0になった事例もあります。

詳細は、こちらの記事で紹介しております。

スイングドアオペレーターや補助金の申請に関して気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

もちろんご相談だけでも構いません。

また、スイングドアオペレーターの詳細は、こちらをご参照ください。

最新記事 by 合同会社システムクリエーション (全て見る)

- 一般的な開き戸(ドア)はどの位車椅子利用者への負担をかける?|実際の声も紹介! - 2021年8月22日

- 補助金制度で介護リフォーム!自己負担を少なくする申請の流れや条件とは? - 2021年7月19日

- 自宅の玄関を自動ドアにすると家族みんなが快適になる! - 2021年5月2日

この記事へのコメントはありません。